Nusantara – ika kamu adalah tipe orang yang senang membaca creepy pasta, Urban Legend bukanlah hal yang asing bagimu. Urban Legend merupakan sebuah mitos atau cerita yang biasanya berkaitan dengan misteri, horror dan ketakutan.

Enam cerita urband legend berikut akan membuat bulu kudukmu berdiri. Berikut rangkuman Anugerahslot untuk anda berikut ini.

1. Patung Badut

Seorang ibu mempekerjakan babysitter untuk menjaga anaknya. Ia pergi makan malam bersama suaminya. Beberapa jam kemudian, sang ibu menelepon babysitter untuk memastikan semuanya baik-baik saja.

Babysitter bertanya kepada majikannya tersebut apakah dia boleh menonton televisi di dalam kamar, dan sang ibu menjawab boleh.

Lalu ia bertanya lagi apakah ia boleh menutupi patung badut yang berada di kamar itu dengan selimut. Sang ibu menjawab “bangunkan anakku dan bawa ia keluar rumah, aku dan suamiku tidak memiliki patung badut di rumah.”

2. Aku Juga Bisa Menjilat

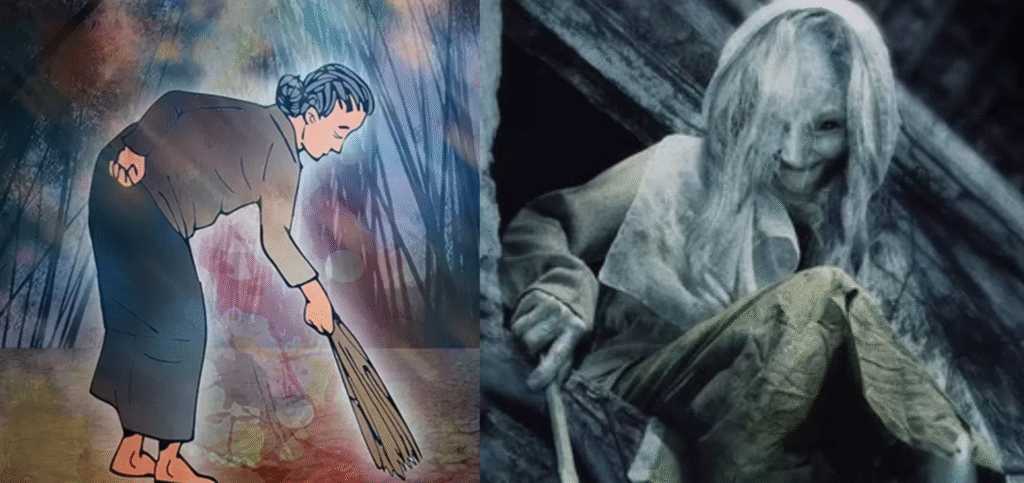

Seorang wanita tinggal bersama dengan anjingnya. Setiap malam ia selalu tidur ditemani peliharaannya tersebut. Anjingnya akan selalu tidur di kolong kasur wanita itu. Setiap kali wanita itu merasa ketakutan, ia akan menurunkan tangannya dan si anjing akan menjilatnya dan membuat wanita itu merasa lebih tenang.

Suatu malam, sang wanita mendengar suara hentakan yang tidak berhenti dari dalam kamar mandi, karena ia takut ia menurunkan tangannya dan seperti biasa ia mendapat jilatan. Suara tersebut tak kunjung berakhir, dengan rasa penasaran wanita itu pergi ke kamar mandi asal suara tersebut. Ia membuka pintu dan melihat anjingnya tergantung sambil terpentok pentok ke tembok. Ia menangis ketakutan lalu berfikir “Siapa yang tadi menjilat tanganku?”.

3. Gelap

Dua orang mahasiswi tinggal bersamaan di sebuah asrama. Saat ini salah satu dari mereka barulah pulang dari acara. Ketika ia memasuki kamar, seluruh ruangan sudah gelap, ia berasumsi bahwa temannya sudah tertidur dan akan merasa terganggu jika ia menyalakan lampu.

Keesokan harinya saat ia bangun, ia menyalakan lampu. Betapa kagetnya ia ketika melihat bahwa temannya tersebut sudah meninggal dilumuri darah dan terdapat tulisan di tembok “Bagaimana perasaanmu jika semalam kamu menyalakan lampu?” Tulisan tersebut terbuat dari darah temannya.

4. Lukisan Itu Menatap

Disuatu malam, terdapat seorang lelaki yang tersesat sedang mencari tempat untuk beristirahat. Ia berjalan hingga akhirnya menemukan satu tempat. Saat ia memasuki rumah tua tersebut, ia melihat banyak lukisan menakutkan yang membuatnya merasa di mata-matai. Karena rasa lelahnya lebih besar ia memutuskan untuk tidur dan menghiraukan lukisan tersebut.Keesokan harinya ketika ia bangun, semua lukisan tersebut hilang seolah-olah memang tidak terdapat satu lukisanpun dirumah tua itu.

5. Pembunuh di Jok Belakang

Malam hari selesai dari sebuah acara, wanita ini menyetir mobil sendirian. Singkat cerita ada sebuah truk yang selalu mengikuti dia dan melampu-lampui serta menlakson dia terus terusan hingga ia sampai dirumah.Ia langsung keluar dari mobil, menangis ketakuan mengadu ke orang tuanya “Ma, Pa truk itu terus mengikuti aku daritadi hingga sekarang.

” Sang pengendara truk pun turun dan berkata “Aku sengaja mengikutimu karena aku melihat ada orang di jok belakangmu yang hendak menikammu dengan pisau. Aku juga memberi tanda kepadamu dengan cara melampui dan menelakson beberapa kali. Dengan demikian sang pembunuh tersebut langsung menunduk.”Semua orang yang berada disitu langsung pergi memastikan kebenarannya. Namun ketika diperiksa, mobil sudah kosong. Hanya pisau yang tersisa.

6. Bell

Seorang penjaga kuburan memberikan bell disetiap kuburan agar jika ada kerabat yang ingin menyekar ia akan terbangun dari tidurnya dan mendatanginya.Suatu ketika terdengar sebuah bell berasal dari sebuah kuburan, ketika ia kesana tidak ada seorangpun yang datang.

Dari dalam kubur terdengar “hey keluarkan aku dari sini, aku belum mati.”Sang penjaga kubur langsung lari ketakutan, karena di batu nisan tertuliskan ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu.