Nusantara – Di tengah arus modernisasi yang deras dan pengaruh budaya luar yang kian mencairkan jati diri, masyarakat Jambi tetap teguh menjaga akar tradisi. Salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah Upacara Kumau—sebuah prosesi adat tahunan yang sarat makna, diselenggarakan menjelang dimulainya musim tanam padi.

Lebih dari sekadar ritual, Kumau adalah manifestasi dari keselarasan mendalam antara manusia dengan alam, antara generasi masa lalu dan masa kini, serta antara spiritualitas dan kehidupan agraris yang menjadi nadi masyarakat pedesaan. Ia bukan hanya perayaan, melainkan wujud penghormatan terhadap tanah yang memberi kehidupan, dan bentuk syukur kepada Sang Pencipta serta roh-roh leluhur yang dipercaya masih menjaga bumi tempat berpijak.

Di balik aroma kemenyan yang mengepul dan tabuhan gendang yang menggema, tersimpan falsafah kuno yang tak lekang oleh waktu: menanam padi bukan hanya perkara pangan, tetapi juga upaya merawat keseimbangan semesta. Kumau mengajarkan bahwa segala hasil bumi adalah berkah yang patut disambut dengan hati yang bersih dan batin yang siap.

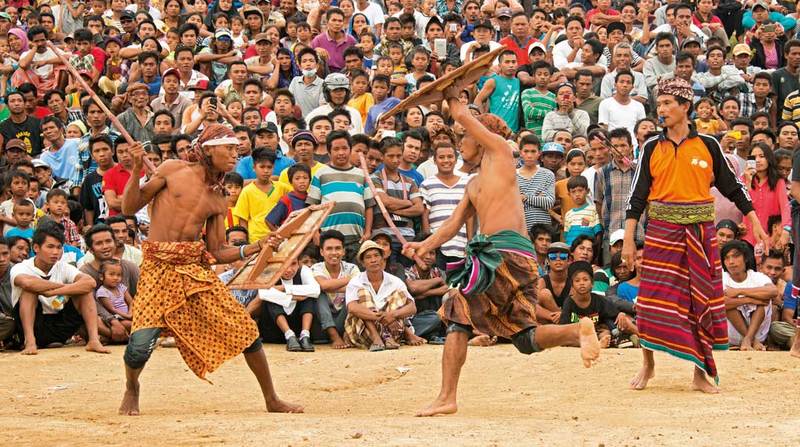

Upacara ini tidak dijalankan secara sederhana. Ia merupakan rangkaian prosesi yang kompleks, melibatkan banyak elemen masyarakat dan simbolisme yang mendalam. Biasanya digelar di balai adat atau ladang yang akan ditanami, Kumau dimulai dengan ritual pembersihan diri dan lingkungan—tanda kesiapan lahir batin menghadapi musim tanam baru.

Prosesi dipimpin oleh para ninik mamak, yakni tetua adat yang memegang pengetahuan turun-temurun. Mereka membacakan doa dan mantra, memohon agar tanaman terhindar dari hama, agar hujan turun di waktu yang tepat, dan agar panen kelak berlimpah. Persembahan berupa hasil bumi, sirih pinang, serta sesajen lain disusun dengan rapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah para leluhur.

Salah satu momen paling sakral dalam Kumau adalah penanaman padi secara simbolik oleh tokoh-tokoh adat terpilih. Tindakan ini diyakini sebagai pembuka jalan bagi datangnya energi positif dan berkah dalam musim tanam yang sesungguhnya.

Lantunan nyanyian tradisional dan dentuman genderang yang mengiringi seluruh rangkaian upacara bukan sekadar hiburan semata. Itu adalah bagian dari dialog spiritual antara dunia manusia dan alam gaib—sebuah simfoni suci yang menyatukan langit dan bumi dalam irama keharmonisan.

Upacara Kumau bukan hanya tradisi, tetapi cermin kebijaksanaan lokal yang telah mengakar selama berabad-abad. Di balik kesederhanaannya, tersembunyi pelajaran penting tentang hubungan antara manusia, alam, dan leluhur—sebuah warisan budaya yang layak dirawat di tengah tantangan zaman.

Kumau: Nyanyian Purba Penjaga Identitas dan Harmoni Sosial

Lebih dari sekadar ritual agraris, Upacara Kumau memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Jambi, khususnya di desa-desa yang masih memegang teguh nilai-nilai adat. Ia menjadi momen berkumpulnya lintas generasi—anak-anak, remaja, dewasa, hingga para tetua—untuk mempererat tali silaturahmi dan menanamkan kembali nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.

Di saat dunia luar kerap memandang tradisi sebagai sesuatu yang usang dan tidak relevan dengan era modern, masyarakat Jambi justru menemukan pijakan dan arah dari akar budaya mereka. Kumau menjadi simbol keteguhan terhadap jati diri—sebuah pengingat bahwa dalam pusaran zaman, ada nilai-nilai yang tetap tak tergoyahkan.

Tak heran jika Kumau bukan hanya dipertahankan, tetapi juga dirayakan dengan antusiasme yang tulus. Dalam beberapa tahun terakhir, upacara ini bahkan diangkat sebagai agenda budaya tahunan oleh pemerintah daerah dan komunitas lokal. Perayaan ini membuka ruang edukasi dan menjadi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal, menjembatani tradisi dengan inovasi.

Kumau membuktikan bahwa warisan leluhur bukanlah beban masa lalu, melainkan fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan. Ia adalah pernyataan identitas, ekspresi spiritualitas, dan bukti hubungan mendalam antara manusia dan tanah yang mereka rawat.

Di tengah irama mantra dan denting genderang, Kumau hadir sebagai nyanyian purba yang terus bergema—melewati hamparan sawah, menyusup di balik pepohonan, dan hidup dalam lubuk hati masyarakat Jambi. Di sanalah tersimpan semangat gotong royong, rasa hormat terhadap alam, serta syukur atas kehidupan yang terus bersemi.

Kumau bukan sekadar pembuka musim tanam—ia adalah doa panjang yang ditanam bersama benih-benih padi, dan harapan yang tumbuh dalam setiap helai daun yang menguning di tengah ladang.